2025.10.08

フィリピンの電力事情:日本との違いとその背景

都市生活を送るにあたり、最低限必要とされるインフラは電気、水道、ガスではないでしょうか。

私たちはそれらを日々当たり前のように享受していますが、一つでも遮断されるようなことがあれば、日常生活はたちまち困難になり、筆舌に尽くしがたい苦痛を経験することになります。日本では、こうした事態は大規模災害などの緊急かつ非常時のことと思われます。しかし短時間なものを含めるならば、フィリピンでは日常的に「普通の生活」が立ち行かなくなることがあります。

今回はフィリピンの電力事情について、日本との違いを中心に紹介します。

毎日停電が「普通」だったかつての首都マニラ

まだ学生だった筆者が初めてフィリピンを訪れたのは、約35年前。当時の首都マニラでは、電力の供給が宿命的に不足しており、毎日のように計画停電が行われていました。経済的に余裕のある家庭や店舗では、発電機を備え、一般的な英語表現のBlack outではなく、フィリピン現地語なのかBrown outと呼ばれる電力供給の遮断が起こるや、発電機のやかましい稼働音がそこかしこで響き渡りました。

発電機を持たない庶民は、あきらめたように団扇を手に電気の復旧を待つしかありませんでした。現在では電力事情は飛躍的に改善され、長時間の停電は珍しくなりましたが、それでも時たまマニラでも部分的に停電になることはあり、そんな時は常備しているロウソクを頼りに復旧を待つことになります。真っ暗なご近所を見渡すと、どの家の窓からもちらちらと写るほのかな灯りが見られ、電化製品抜きならではの親密な静けさが辺りを覆いつくします。やがて電気が回復するや大きな安堵の声があちらこちらからあがり、いつものにぎやかさに戻ります。日本では、ほぼ100%の一般家庭に電気が普及し、ほとんど停電を経験することはありません。しかし現在でも、フィリピンでは特に地方や離島において供給そのものがなかったり、停電が頻発する地域が存在します。そうした離島にレジャーとして数日滞在すると、日没後には信じられないほど眩い星空が広がり、まるで宇宙に向かって落ちていくような錯覚を覚えるほどです。実際に長期間生活するのは難しいでしょうが、なかなか得難い経験をすることが出来ます。

環境に優しくないフィリピンの発電事情

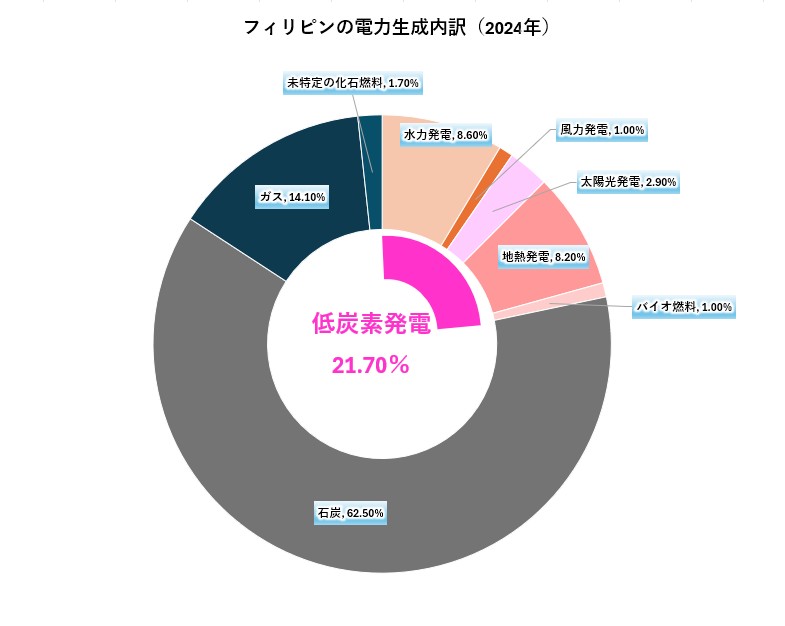

フィリピンの発電方式は78%が化石燃料(うち63%が石炭)を原料とした火力発電となっています。原料のほとんどを輸入に頼っているため、為替レートの変動が電気料金に直結します。

地球温暖化の原因と言われている二酸化炭素ですが、その排出量制限への対応は国や地域によって異なります。フィリピン政府は液化天然ガスや再生可能エネルギー(水力、太陽光、風力)への転換を推し進めています。

(出展:Philippines Electricity Generation Mix 2024 | Low-Carbon Power Data )よりTDG東京にてグラフ作成

嘘のようで本当のフィリピンの原子力発電計画

フィリピンでは、1958年にすでに原子力発電の検討が始まっていました。現大統領フェルディナンド・マルコス・ジュニア氏の父親であるマルコス・シニア政権下の1973年に、世界を襲ったオイルショックの回答としてバタアン原子力発電所の建設が発表されました。この発電所は建設前から完工に至るまで、不正入札、膨れ上がる予算、莫大な賄賂介在の可能性、建設地の地理的脆弱性などの数々の醜聞と問題がつきまとっていました。そして1986年におきたチェルノブイリ原発事故を直接的な理由として、安全性への懸念から次の政権を担ったコラソン・アキノ大統領によって、稼働計画が凍結されました。その結果、現在に至るまで一度も稼働されることはなく停止したままです。

稼働したことのない原子炉なので、限りなく安全な実物を間近に見学できる教育的素材として、事前に申し入れれば所内を見ることが出来ます。

現在のマルコス・ジュニア大統領は、父親のレガシーを復活させる目論見があるのか、原子炉を稼働させることに意欲を示しているそうです。実現することにでもなれば、果たして安全な運転が出来るのか、一政権の権力下にあるほんの数年どころではなく、無害化されるまでに数百年にも及ぶ放射性物質の管理が本当にできるのか、正直心配でなりません。

高額な電気料金とその遠因となる盗電

フィリピンの電気料金は、東南アジア諸国の中でも高額です。例えば、日本の1キロワットが27~33円に対して、マニラでは12ペソ(約31円)で、ほぼ同じくらいになります。一般的な所得水準を慮すると非常に高いと言えます。その背景には、原料の輸入依存と、送電中に起きる損失が主な原因となっています。

電力損失の代表的なものは、老朽化した施設による効率の悪さと人為的な盗電です。そもそも料金を払うことのかなわない最貧困層や、公的な住所を持たない非正規定住者は契約をしたくても出来ず、盗むことでしか電力の恩恵を受けることが出来ません。ほとんどの電線が電信柱を介して地上に露出しているフィリピンでは、手先の器用なものが電線から直接引き入れることはそれほど難しいことではないのかもしれません。全体の1割にも及ぶ損失被害を訴える電力会社は、メーター通りの請求を払わざるを得ない正規契約の利用者から徴収することで帳尻を合わせますので、月々の電気料金はますます高くなってしまいます。

月々の支払いが一日でも遅れると容赦なく電力はカットされます。使用量が紙の請求書で通知されるだけだった頃は、期限までに届かなかったことがあり、筆者も何度か大変な思いをしました。支払いを済ませてまた繋いでもらうのにも追加の費用がかかり、踏んだり蹴ったりとはこのことです。

電線が空中に露出することのリスクとは?

日本では都市部を中心に電線の地中化が進められており、すでに50~70%が埋設されていると言われています。一方、フィリピンではほとんどの電線が頭上に張り巡らされている、架空配電方式を採用しています。空中配線は地中化に比べてコストが安く済むという利点がありますが、同時に多くのリスクも抱えています。

主なリスク

✔ 盗電の温床

電線が露出しているため、素人でも直接電力を引き込むことが容易で、盗電が絶えません。

✔ 自然環境による劣化

常に雨風に晒されているため、電線が腐食、断線するなど劣化のスピードが自ら早くなります。

✔ 感電事故の危険性

クレーン作業中の不注意による感電や、倒木や電信柱自身の損傷による停電が起きやすくなります。

✔ 災害時の二次被害

台風や地震などの災害や事故で高圧電線が地上に落ちてくれば、起こらなくていい二次災害を引き起こす可能性があります。

✔ 景観の悪化

電信柱と電線が複雑に絡み合うことで、は景観を損なうだけでなく、整備や撤去も困難になります。

空中配線は、一見すると合理的な選択に思えますが、長期的には安全性や維持管理の面で多くの課題を抱えています。

2025年7月の報道によると、マニラ市長イスコ・モレノ氏は、複雑に絡み合った電線を問題視し、撤去を命じたそうです。これは、不要になった電線や通信線を撤去せず、新しいものを配線し続けた結果、まるでスパゲティのようにこんがらがった状態になってしまったためです。マニラを訪れる機会があれば、目線を少し上にするだけでこうした都市のユニークな「異物」を観察することが出来るかもしれません。

まとめ

経済発展に伴い、増え続けていくフィリピンの電力需要に対応するために、現行の老朽化したインフラと輸入化石燃料に依存する発電方法からの脱却が求められています。より効率的な発電・送電方式の確立と再生可能エネルギーへの転換には、それを可能にする国内外の投資促進が必須です。

過去に経験したような権力者の私腹の肥やしとすることなく、透明性ある投資環境を早急に整えると同時に、長期展望に立脚した制度の設計と何より為政者の覚悟が必要です。

フィリピン全国のどの一般家庭でも途切れることのない電力供給が普通のこととなり、明るい灯の下で安心して人々が暮らしを営めるようになるには、政治の健全な働きが何よりも求められます。

執筆者 上村康成 From TDGI東京オフィス

お問合せ ↗

TDGHRM フェイスブック